如何破解價格怪圈 化解“豬周期”風險?

如何破解價格怪圈 化解“豬周期”風險?

新年過后,豬肉價格一路下行,令養殖戶愁緒難解。一直以來,“一年賺、一年平、一年虧”似乎成了養殖戶躲不掉的怪圈,給養殖業帶來沉重的經營壓力。

業內人士表示,未來如果國內生豬期貨上市,有望與玉米期貨、豆粕期貨共同抗擊“豬周期”帶來的價格波動風險。此外,中小養殖戶應向規模化發展轉型。

節后豬價下跌

春節過后,豬價出現大幅度下跌。據農業部監測,1月22日-1月28日,全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為15.68元/公斤,較2017年同期下降15.06%。白條肉平均出廠價格為20.45元/公斤,較2017年同期下降14.86%。2月19日-2月25日,全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為14.58元/公斤,較2017年同期下降16.78%。白條肉平均出廠價格為19.41元/公斤,較2017年同期下降14.68%。

A股市場上,與生豬相關的股票近期也表現不佳。Wind數據顯示,豬指數年初以來累計下跌7.06%。

據中國證券報記者了解,本次豬價降價始于2018年1月中旬。“受春節影響,豬價從2017年11月份開始上漲,到2018年1月中旬,由于需求增長有限,而市場供給又持續增加,豬價開始下跌。”東證期貨農產品研究員唐翌表示。

不過,這一輪豬價下跌并非一蹴而就。據卓創資訊生豬產業鏈分析師李晶介紹,春節長假期間,屠企放假停宰,養殖場出欄量下滑,造成供需兩弱格局,豬肉市場出現了一個平穩期。然而,春節過后,豬價開始進入快速下跌。

李晶分析,此次豬價大跌主要是受四方面因素所致:其一,前兩年大型養殖場擴張迅速,產能開始釋放,豬源供給持續增多;其二,年前屠企備貨時間較往年稍有縮短,養殖戶節前清欄難度較大,且部分養殖戶對節后行情仍有看漲心態,部分肥豬存量被迫在年后釋放;其三,屠企開工率下滑嚴重,分割入庫暫未大量開啟,而節后消費轉淡,企業訂單縮水嚴重,需求低迷難以有明顯利好支撐;其四,豬價連續下滑,且似乎暫未跌至“地板價”,專業二度育肥戶猶豫入市,目前市場生豬仍以按市出欄為主。

中糧期貨生豬研究員熊寬表示,造成此次豬價下跌的核心原因有三方面。其一,行業從2015年5月開始扭虧為盈,持續的盈利推動規模豬場尤其是大企業擴張產能;其二,產能結構優化帶來行業平均生產效率提升,突出特征就是先進產能替代落后產能;其三,出欄體重提升和生豬出欄效率提升致豬肉供給增加,而豬肉消費基本平穩,甚至小幅下降,疊加進口豬肉影響,造成豬肉供應過剩。

缺乏避險工具

“對于大部分生豬養殖場戶來說,目前豬價已經跌破成本線,自繁自養的養殖戶每頭豬平均虧損已超過100元。”芝華數據高級畜牧分析師姚桂玲表示。除此之外,近期飼料價格的不斷升高,也加重了養殖戶的負擔。李晶表示:“生豬價格持續下降,利空養殖盈利,而飼料價格的不斷升高,則加重了這一利空影響。近期,生豬自繁自養盈利值持續下降,虧損或在150-200元/頭。”

對于養殖戶而言,此輪豬價下跌的影響有多大呢?姚桂玲表示,養殖戶虧損將直接影響到豬場的經營現金流,對資金周轉非常不利。一些生產效益控制的比較好的豬場,在經歷近兩年多豬價上漲中,可能有比較好的資金實力,可以應對這一次豬價波動。但對中小豬場來說,資金鏈原本就薄弱,豬價大跌對其打擊可能比較大,這次一旦退出市場,后期啟動再進入的難度會增大。

實際,一直以來,我國生豬產業深受“豬周期”困擾,生豬價格頻繁大起大落。由于缺少有效的遠期價格指導和避險工具,生豬養殖企業往往盲目擴產或者減產。尤其是近幾年,各大生豬養殖企業普遍制定計劃加速擴大產能,但苦于沒有避險工具,一旦價格進入下跌周期,養殖企業將面臨巨大的壓力。

“這一次豬價下跌,可能超過了很多行業參與者的預期,影響中大型豬場的增產擴產計劃。”姚桂玲進一步表示,據了解,已有部分生豬養殖企業將要縮小增產計劃,原本打算投資新增的,已經停止放緩。

唐翌表示,由于生豬生長有6個月左右的周期,養殖戶很難在短期內對生產計劃進行及時地調整,因此豬價大幅波動,不僅會使養殖戶遭受經濟上的損失,也會挫傷養殖積極性。

如何破解價格怪圈

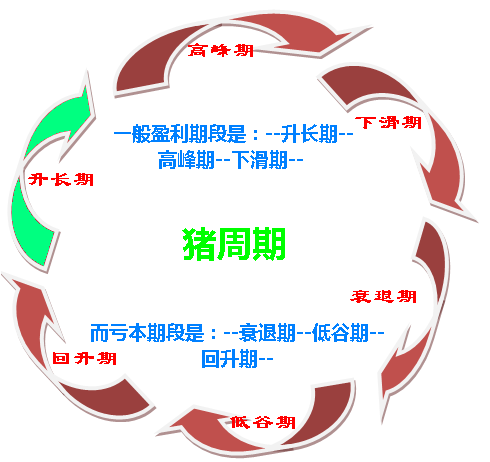

近年來,養殖者頻繁地體會著生豬市場的冷暖交替。一般而言,“豬周期”運行軌跡是:肉價上漲——母豬存欄量大增——生豬供應增加——肉價下跌——大量淘汰母豬——生豬供應減少——肉價上漲。這個周期通常會在2-3年循環一次。

“豬周期”是如何形成的?由于豬肉等畜產品養殖周期長、不易儲存,價格漲跌趨勢延續的周期也比較長,這是“豬周期”形成的一個主要原因。

熊寬認為,2017年是本輪“豬周期”價格下降的第一年,但行業整體上仍維持盈利,2018年則屬于后周期,因產能相對過剩,豬價有望維持低位震蕩探底態勢。

‘豬周期’通常會加大養殖戶生產經營的不穩定,影響養殖戶生產效率的提高,也不利于全行業參與者的穩定經營。”姚桂玲表示。

數據顯示,目前,我國生豬出欄量、豬肉產量以及豬肉消費量均位居世界各國之首。生豬市場規模超萬億元,約占世界總出欄量的57.46%。生豬上下游產業鏈涉及飼料、養殖、獸藥、屠宰、食品等領域,直接關聯企業數萬家、就業人員過億人。

如何應對“豬周期”給生豬產業上中下游帶來的不穩定影響?姚桂玲建議,可以借鑒國外生豬養殖市場。例如美國,雖然也存在豬周期,豬價波動也很大,但會借助金融工具,運用生豬期貨、玉米期貨和豆粕期貨進行期貨和現貨的套期保值,以此抵御和抗擊市場風險。

目前,我國已有玉米期貨、豆粕期貨,生豬期貨也已獲得立項申請。作為全球最大的畜牧品種和我國最大的農業品種,生豬期貨的上市將為我國生豬養殖企業提供有效的風險管理工具,引導我國生豬產業的規模化、標準化、現代化發展。

業內人士表示,生豬期貨將為生豬產業提供有效的套期保值風險管理工具。生豬養殖企業可以根據出欄計劃,在期貨市場提前賣出鎖定銷售利潤,穩定養殖經營活動,解決規模企業快速擴張的后顧之憂,推動行業規模化水平進一步提升。

在破解生豬的價格怪圈方面,除了寄希望于生豬期貨等衍生品工具,還應該鼓勵生豬養殖規模化發展。有業內人士建議,或許次輪豬價大跌才剛剛開始,加上環保稅的征收,玉米、豆粕等飼料原料的漲價,未來可能會淘汰掉一大批散養戶,這將倒逼部分散養戶和中小豬場向家庭農場、規模化豬場發展方向轉型。

注:文章來源于新華網